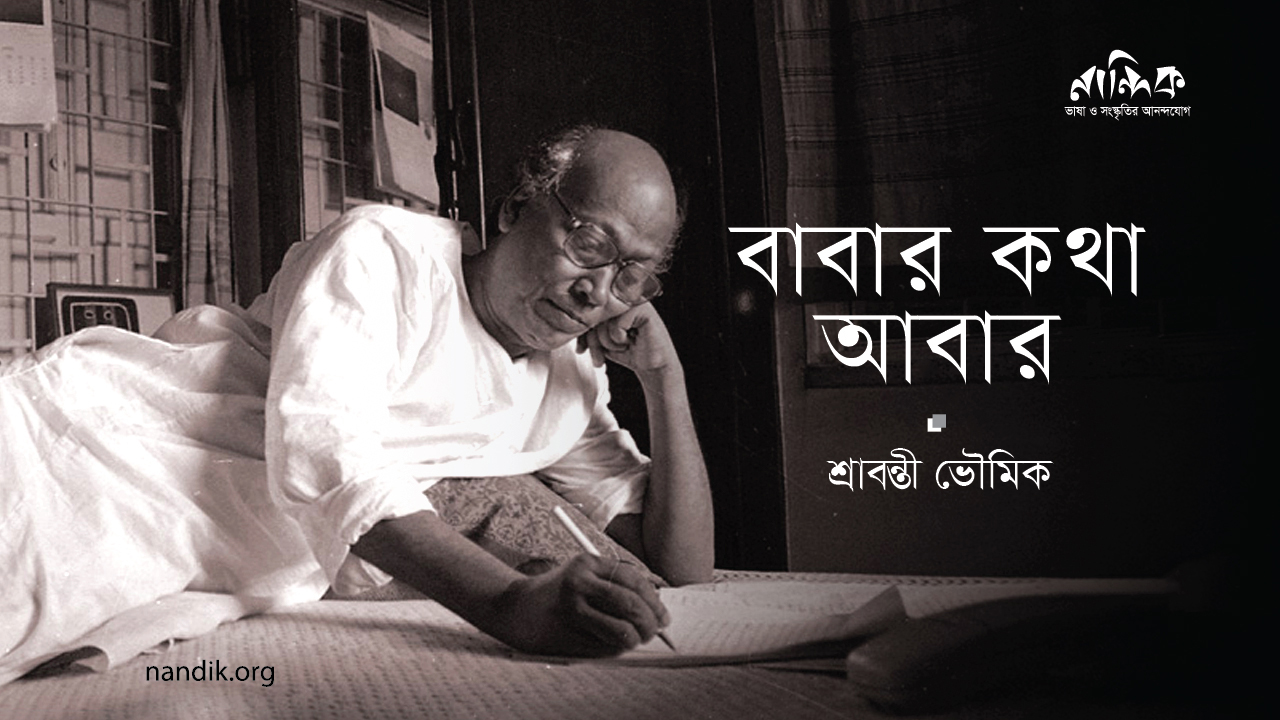

বাবার কথা আবার

বাবার কথা আবার

শ্রাবন্তী ভৌমিক

কিছুকাল আগেই বাবার কথা লিখেছিলাম বেশ কিছুটা, যেমন আমার মনে হয়। কথার তোড়ে এমন লিখেছিলাম সেখানে যে, আমার বাবার কবিতাকৃতি, গদ্যসৃজন, অধ্যাপনা— এই সবগুলিই তো নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিশিষ্ট, কিন্তু আমার মনে যেন বাবার অধ্যাপক-সত্তাটিই উজ্বলতম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বাবার ক্লাসে বসেছেন কোনো-না-কোনো সময়ে তেমনই একজন, আমার সমবয়সি বাবার ছাত্রী কয়েকদিন আগেই বলছিলেন, তোমরা বাড়ির লোকেরা একটা বিষয় স্যারের কাছে পাওনি, সেটা হল ক্লাসের পড়া। আমরা এবিষয়ে খুবই ভাগ্যবান। যেভাবে রক্তকরবী-র পাঠ আমরা পেয়েছি, সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা আমাদের। তখন আমার মনে হল, আমিও জানি। আমাকে বাবা যখন পড়িয়েছে ‘গান্ধারীর আবেদন কিংবা সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা অলংকার আর ব্যাকরণ, এমনকি কান্ট-এর দর্শন, তখন যে-কোনো ছাত্র-অধ্যাপক সম্পর্কই তৈরি হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমার ছাত্রজীবনে যেসব শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে আমি পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে কেউই যে আমার অতিপ্রিয় হয়ে ওঠেননি, আজ বুঝতে পারি, তার কারণ বাবাকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়া। বাবার কাছে যা শিখেছি, আজও বোধ হয় ঠিক ঠিক ছবি হয়ে জেগে আছে আমার মনে। কিন্তু তবু, বাবার অধ্যাপক সত্যটিই ‘উজ্জ্বলতম’ আমার কাছে, সেরকম কি সত্যিই বলা যায়?

শিক্ষক-অধ্যাপক হিসেবে বাবার যে মোহ আমাকে আশিষ্ট করে রেখেছে, তারই পাশ দিয়ে সমান্তরাল পথেই বয়ে চলেছে বাবার ছড়ার ছন্দের কারুকার্য। সেগুলিই আমার মনে আলোড়ন তোলে খুব। আমি আবাল্য জানি, বাবা ছন্দ শিল্পী, ছন্দেই বাবার হাঁটাচলা, ছন্দেই ওঠা-বসা। যে-কোনো বাঙালির মতো আমরা, বাবার কাছাকাছি থাকা ছোটোরা, মাঝে মাঝে খুব চেষ্টা করেছি ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লেখার। কিন্তু বাবা যদি দেখে ফেলে তবে সেসব ছড়ায় ঠিক আরও সৌন্দর্য জুড়ে যায়, সেটি হয়ে ওঠে বিশিষ্ট একটি ছড়া। আমার ছয়-সাত বছর বয়সে বন্ধু সবিতাকে নিয়ে একটা ছড়া লিখব ভাবছিলাম। লিখে রেখেছি, ‘শোনো ভাই সবিতা/লিখছি একটা কবিতা/কী যে লিখি পাই না ভেবে/তুমি মনে এনে দেবে?’ এই রকম বোকার মতো কয়েকটা লাইন লিখে রেখেছি খাতায়। পুরো হচ্ছে না কিছুতেই। হঠাৎ দেখি বাবা দেখতে পেয়ে খাতায় লিখে রেখেছে, ‘বলে আমি যা ভেবেছি/ লিখে ফেললাম সবই তা’। ‘সবিতা’-র সঙ্গে বাবা মিলিয়ে দিল সবই তা’! আমার লেখা বলে আর দাবি করিনি এই ছড়াটাকে এবং পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে চমৎকৃত হয়ে এটা মনে রেখেছি শুধু। ‘জন্ডিসে’ শব্দের সঙ্গে বাবা মিলায় বন্দী সে’, ‘মূর্ধন্য’-র ‘ধন্য’ অংশের সঙ্গে মেলে ‘কোন্ ন’।

জন্ডিসে

বন্দী সে

আর তার বাবা।

আমার পাঁচ বছর বয়সে ‘খুকুমণির ছড়া’ উপহার দিয়ে তাতে এটা লিখে দিয়েছিল বাবা আর ‘দন্ত্য ন-মূর্ধন্য ণ’-এর গণ্ডগোল করি বলে আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিল,

ধন্য ধন্য হে মূর্ধন্য,

তোমাতে এখন বসাই কোন্ ন?

এত যে ঝামেলা কিসের জন্য!

ধন্য ধন্য হে মূর্ধন্য।

বিস্ময়স্পৃষ্ট হয়ে আর ছন্দোবন্ধনে বেড়ে উঠতে থাকি আমরা। গল্পে শুনি, দেবেশকাকুর (শ্রী দেবেশ রায়) সঙ্গে হঠাৎ বিয়ে হল কাকলি কাকিমার (শ্রীমতী কাকলি রায়)। একটা বই উপহার দিয়ে বাবা তাতে লিখে দেয়, ‘দেবেশ তো বেশ! আমার শ্রুতি ঝনঝন করে, এই আবেশ নিয়েই চলাফেরা, বড়ো হওয়া। বড়ো হতে হতে দেখি, সমকালীন খ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা বাবার এই ছন্দ-প্রজ্ঞায় বেশ আস্থাশীল। একবার নীরেনজেঠু (শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) এসেছেন আমাদের বাড়ি। আমি তখন, বাবারই শিখিয়ে দেওয়া পথ চলে, খুবই আগ্রহী এক অটোগ্রাফ-শিকারী। নীরেনজেঠুকেও জোরজার। আমার খাতায় লিখে দিলেন,

‘ব্যাঘ্র বলে, ‘হালুম’!

শ্রাবন্তী কয়, ‘আওয়াজ থেকেই মালুম

দন্ত নেই তোমার।

তাহলে গলা ফাটিয়ে তুমি চেঁচাও কেন আর ?

এখন তোমার গর্জনের

কিছুই তাৎপর্য নেই।’

শেষ লাইন দুটি লিখে আমার খাতা আমার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন: বাবাকে দেখিও ছন্দ-মিল ঠিক হল কি না! তোমার বাবার মতোই চেষ্টা করলাম!’ জানি, এ-তো তামাশাই। তিনিও মহা-সৃষ্টিকার, ছন্দের যাদু তাঁরও হাতে, কিন্তু ওই সময়ে (১৯৭২-৭৩ সাল হবে), ‘এখন তোমার গর্জনের/কিছুই তাৎপর্য নেই’ এই রকম অন্ত্যমিলের জন্য বাবার রেফারেন্স মনে করছেন তিনি, এইটা লক্ষ করেছিলাম আমি।

আমার যখন নয়-দশ বছর বয়স, সুচিত্রা মিত্রের রবিতীর্থ গানের স্কুলের নীচু ক্লাসে রবীন্দ্রসঙ্গীত থিয়োরি পরীক্ষায় একবার তাল-ফাঁক দিতে বলা হয়েছে ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর’ কবিতায়। অনেক সতীর্থ ঘাবড়িয়ে গিয়েছে, ভাবছে কবিতায় আবার তাল-ফাক কেন! আমার ঘাবড়ানোর কিছুই নেই, কারণ তার আগে বাবার কাছে বসে সম-ফাঁক দিয়ে কত ছড়া-কবিতাই তো পড়েছি! সহজ পাঠ-এর সেই ‘কাল ছিল ডাল খালি’ থেকে শুরু। চার/চার ছন্দ? নাকি তিন/তিন? (মানে কবিতায় যেটা ছয় মাত্রার ছন্দ, গানের তালে সম-ফাঁকে তিন/তিন।) দুইভাবেই পড়তে কী মজা! সই সংগ্রহের আর-একটা গল্প মনে পড়ে। অলোককাকুও (শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত) সুন্দর এক ছড়া লিখে দিয়েছিলেন আমার সই সংগ্রহের খাতায়।

… …

হোস্ যেন তুই

কস্তুরি জুই, সরল হিরণ

ভোরের কিরণ।

এই খোলা চিঠি

লিখে লক্ষ্মীটি,

লিখি একফাঁকে,

ভুলো না আমাকে।

কাগজে এই কবিতাটা কপি করে তালের যতিচিহ্ন বসিয়ে দৌড়ই বাবাকে দেখাতে, ঠিক হয়েছে কি না। ছোটোদের আবিষ্ট করা লেখা তো বাবা অনেকদিন ধরেই লিখেছে। আনন্দমেলায় প্রকাশিত হতে থাকে। সেগুলি ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে, আমার বোন যখন শিশু। আর এই সঙ্গেই শুরু হল বাংলা ছড়ায় অন্ত্যমিলের একটা নতুন খেলার ধারা। ‘মূর্ধন্য’ আর ‘কোন্ ন’, ‘জণ্ডিসে’ আর ‘বন্দী সে’— এই ভাঙা অন্ত্যমিলের খেলা তখন থেকে বাবার রচনায় জমজমাট! তৈরি হচ্ছে: ‘গন্ধমাদন পর্বতে/ফলত নাকি বরবটি?’ কিংবা ‘লঙ্কাতে কি হিঞ্চে নেই?/ওসব ওজর শুনছি নে।’ বা ‘রেকর্ড হল সোবার্সের,/একশো করল কাবার সে।’ এই ধরনের মুক্ত মিলের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে আমার মনে হয় ‘সুয্যি নাকি সত্যি নিজের ইচ্ছেয়/ডুব দিয়েছে সন্ধে হল দুচ্ছাই। ‘ এই ছড়াটি।

ছড়ার ছন্দের আবার একটা নতুন স্রোত এল ১৯৮৯-এর পর, আমার মেয়ে আমনের জন্মের পর। সকলেই জানেন, ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয় ‘আমন ধানের ছড়া’, ১৯৯৬ সালে ‘আমন যাবে লাটপাহাড়’। আমার বোনের মেয়েরা শাম্পান-মম্মন জন্মানোর পর ২০০৩-এ ‘ওরে ও বায়নাবতী’, ২০০৭-এ ‘আমায় তুমি লক্ষ্মী বলো’। আমাদের বাড়ি তখন ছড়ায়-ছন্দে বিভোর হয়ে থাকে। বড়ো হতে হতে আমনও তখন দাদুতে মুগ্ধ, দাদুকে পরীক্ষা করে, দাদু কি রোজ-রোজ ছড়া লিখতে পারে? তার রোজ একটা করে ছড়া চাই। আমরাও স্তম্ভিত হয়ে দেখি, ভোরবেলা সে স্কুলে যাওয়ার আগে কমবয়সি গাড়িচালক আমনের বাপিকাকুর হাতে বাবা একটা করে ছড়া পাঠায়!

একখানা সাদা পাতা, নীল লেখা তাতে

রোজ যেন বাপিকাকু নিয়ে আসে হাতে।

কথা শুনে বসে পড়ি গালে হাত দিয়ে

রোজ রোজ ছড়া লেখা- সম্ভব কী এ?

সহজেই ভুলবে সে বান্দা না ও যে

পথেঘাটে ছুটি তাই ছন্দের খোঁজে।

জলপাইগুড়িতে আমার মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে বাবা-মা। আমার মামার ছোট্ট নাতি বেবে চ্যালেঞ্জ করে বাবাকে, এই যে একটা গোলাপ, এটাকে নিয়ে বলো তো একটা ছড়া!’ ঘণ্টাকয়েক। তারপরে তৈরি হয়,

তাই না শুনে সোনাদাদুর

বুক করে ধড়ফড়—

গোলাপ নিয়ে গল্পলেখা?

‘আচ্ছা, একটু পর।’

গোলাপ বলে ‘এখনো কি

বুঝতে পারো নি তা?

আজ সকালে ঝরেই আমার

বদলে গেছে ভিটা।

সামনে তোমার চেয়ে দেখো

একটু দেখে ভেবে।

গোলাপ হাতে গোলাপ হয়ে

উঠেছে আজ বেবে।’

আমন দেয় আরও কঠিন কঠিন চ্যালেঞ্জ। ”এক যে ছিল রাজা/তার ছিল এক ছাগল’ ‘– মেলাও তো এর পর।’ অমনি সম্পূর্ণ হয় ছড়া,

রাজার কি আর ছাগল থাকে?

আমন একটা পাগল।

চুপ করো তো– জানো না যা

এই রাজা তো রাখাল রাজা

মাঠে মাঠেই ঘুরে বেড়ায়

কোথাও নেই আগল

একদিকে তার গরুবাছুর

আর-একদিকে ছাগল।

কিংবা, “এক যে ছিল রাজা/তার ছিল এক জুতো”– ‘মেলাও মেলাও, ছন্দ মেলাও।’ তৈরি হল,

একটা তো না, ভুল বলেছি

দু-পায়ে ছিল দুটো।

এরই মধ্যে কখনো-কখনো দেখি ছোট্ট শ্রীজাত, মন্দাক্রান্তা, সন্দীপন বাবার কাছে এসে শান্তভাবে পাঠ নিচ্ছে ছন্দের। ‘মন্দাক্রান্তা’ ছন্দ নিয়ে চলছে মজার খেলা। প্রত্যেককে নিজের মতো করে ‘মন্দাক্রান্তা’ ব্যবহার করে কবিতা লিখে আনতে বলেছে বাবা। ওরা লিখে আনলে শুধরে দিচ্ছে যত্ন করে।

কবিতার আবৃত্তিও বাবার কাছেই শিখতাম ছোটোবেলায়। সহজভাবে, কথার অর্থ বুঝে, স্বচ্ছন্দে, ছন্দসহযোগে, নিজের মতো মন দিয়ে কবিতা পড়তে শিখি। কণ্ঠস্বরে যেন কোনো কৃত্রিমতা না থাকে, অকারণ উচ্চাবচতা যেন না থাকে, এসব শিখেছিলাম। একবার– তখন ক্লাস সেভেন আমার। কবির কন্যা, তাই নিশ্চয়ই আবৃত্তি করতে পারি ভেবে দিদিমণিরা বললেন, রবীন্দ্রনাথের ‘শঙ্খ’ কবিতাটি তৈরি করে আসতে হবে পরদিনই। একটা অনুষ্ঠানে বলতে হবে সেটা। চিরকালই আমার পারফম্যান্স-ভীতি। আবৃত্তি তার আগে মোটেই তেমন করিনি কখনো। ভয়ে এমন বিবশ যে বাড়ি পৌঁছে ভুলেই গেলাম কী কবিতা শিখে আসতে হবে। বাবার কাছে বসে, রচনাবলী উলটে-পালটেও মনে এল না কোন্ কবিতা শিখতে হবে। তখন তো টেলিফোনও থাকত না বেশিরভাগ গৃহস্থের। কী করব! কান্না থামিয়ে বাবার ঠিক করে দেওয়া একটা কবিতা শিখলাম,

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে

সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া—

-রবীন্দ্রনাথের ‘দুঃসময়’

মাইক হাতে পরদিন পারফর্ম্যান্স এবং দারুণ নাকি বললাম। বাবার শিখিয়ে দেওয়া, ভালো তো হবেই! এখনকার খ্যাতনামা সমাজকর্মী আর কথাশিল্পী বোলান গঙ্গোপাধ্যায় আমার সিনিয়র দিদি, খুবই ভালোবেসে ফেলল আমায়। শুধু ইংরেজি পড়াতেন আমার এক প্রিয় দিদিমণি রাধাদি, জনান্তিকে বললেন, শ্রাবন্তী এত ভয় পেয়েছিল যে ভুলে গেছে ‘বাপের নাম’। কিন্তু এই গল্প বলার একটা অন্য উদ্দেশ্যও ছিল আমার— আবৃত্তি শেখার গল্প। উচ্চকিত কণ্ঠে নয়, নিজের আরোপিত কোনো নাটকীয়তা নয়, কবিতা পড়তে হয় সাবলীলভাবে। ঠিকমতো উচ্চারিত হলে কবিতা তার শব্দে-বাক্যে-অর্থে আপনিই পৌঁছে যায় শ্রোতার কাছে- এইটেই আমরা সবসময় শিখেছি বাবার কাছে। ছোটোবেলায় কাজ দিত বাবা, ছুটির মাসে রোজ রচনাবলীর একটি কবিতা মুখস্থ করতে হবে। দেখতাম অর্থ বুঝে বা ছন্দ-মিল বুঝে পড়লে তা বেশ মনে থেকে যায়। আর আশ্চর্য যে, বাবার কাছে শেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি বোধ হয় আজও স্মৃতি থেকে বলতে পারি। প্রসঙ্গত, ‘তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে কেমন করে সইব’ (‘শখ’ কবিতা) এটিও আমাকে মুখস্থ করে পড়া দিতে হয়েছিল বাবার কাছে, ওই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই।

রবীন্দ্রনাথ কোন বাংলায় কবিতা লিখতেন? তদ্ভব-তৎসম শব্দই কি। তাঁর বেশি ব্যবহার? তিনি কি সংস্কৃত-ঘেঁষা কবিতার ছন্দ পছন্দ করতেন? রবীন্দ্রনাথকে আমরা তেমন ভাবি না। আমরা জানি যে তাঁর হাতেই সূত্রপাত আজকের সাম্প্রতিকতম বাংলা ভাষার। কিন্তু তাঁর যেসব রচনা তদ্ভব-তৎসম শব্দপ্রধান, সেগুলিতে তিনি চেয়েছেন হ্রস্ব স্বর/দীর্ঘ স্বর-এর পার্থক্য রাখতে। অর্থাৎ ‘অহরহ’ যে মাত্রাবিভাগে উচ্চারিত হবে, ‘প্রচারিত’ সেই মাত্রাবিভাগে নয়। ‘অহরহ’-র চারটি মাত্রা, আর ‘চা-রিত’ চারটি মাত্রা, ‘প্র’ একটি আলাদা মাত্রা। কোন কবিতা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। বাবার কাছে ‘জনগণমন’ পূর্ণ কবিতাপাঠ-শিক্ষা আমার মনের মধ্যে একটা মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে।

ঘো-র তিমিরঘন নিবিড় নিশী-থে-

পী-ড়িত মূ-ছিত দে-শে-

জা-গ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল

নত নয়নে- অনিমে-ষে-

দুঃস্বপ্নে- আ-তঙ্কে-

রক্ষা- করিলে- অঙ্কে-

স্নে-হময়ী- তুমি মা-তা-

অর্থাৎ, আ-কার, এ-কার, ঈ-কার, উ-কার থাকলে একটা মাত্রা বেশি সেখানে পড়তে হবে, দীর্ঘ স্বরের খেলা। একটা দিগন্ত যেন খুলে যায় আমার বারো-তেরো বছর বয়সে। ছন্দে-ছন্দে ব্যাকরণও মুখস্থ হয় কত সহজে!

প্রপরা-পসমন্বব নিরদুরভি

ব্যাধি সূ-দতিনিপ্ৰতিপর্যপয়ঃ

উপআং ইতি বিংশতিরে-যু সখে-

উপসর্গ বিধি ইতি কথিত কবিনা।

কুড়িটি উপসর্গ এই ছন্দোবন্ধনে ধরা থাকলে মনে রাখার আর কী কষ্ট! ছন্দ তো করেই দিয়েছেন বৈয়াকরণ। কিন্তু সকলে কি সে ছন্দে মন দেন? আমাদের মন না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না। ‘প্রপরা’-র

‘রা’-এর পর এক মাত্রা না টানলে ‘সুদতি’-র ‘সু’ দুই মাত্রায় না পড়লে কিংবা ‘প্রপৱা’র ‘রা’-এর উপর আর ‘সমন্বব’ -র ‘ম’-এর উপর তালের ঠেকা না পড়লে তো এর যথার্থ ছন্দ হবেই না! ফলে সেইভাবেই পড়তে হবে। এটা কি সকলে শেখেন? কারক-বিভক্তির পড়া তৈরির সময় ‘প্রত্যনুধিনিকষান্তরান্তরেণযাবদ্ভিঃ’ নিয়েও কত মজা! এটা কি ঢাক আর কাঁসরঘন্টা বাজার সুরে বলব? নাকি কাউকে যেন ধমক। দিচ্ছি জোরে-জোরে এই সুরে বলব? মজায়-মজায় শক্ত কথাও মনে থেকে যায়।

যে কোনো উপলক্ষ্যে নাতনিদের ছড়া-কবিতা উপহার দেওয়ার কাজ তো আছেই বাবার। এ-বছর অষ্টাদশী হল মেজো জন আর চতুর্দশী ছোটোটি।

অষ্টাদশীর কবিতাটি এইরকম—

গোয়েটে যা বলেছেন- রবীন্দ্রনাথেও যেটা আছে:

‘আমি একা আঠারো না, আজ যেন সবাই আঠারো।

নতুন জীবন যেন ভেসে আছে আকাশে বাতাসে –

‘আমিও যদি তা বলি, আমাকে কি দোষ দিতে পারো?

আর আমি কিশোরী না, আজ আমি একান্ত নবীনা

প্রতিদিন প্রতিরাত্রি আমারই নিজস্ব অধিকার

নিজেরই মনের মতো এ-পৃথিবী ছুঁতে পারি কিনা

আজ সে পরীক্ষা হবে- সামনে নেই কোনোই প্রাকার

মা-কে শোনাবো বলে আমি জোরে পড়তে গিয়েছিলাম কবিতাগুলি। মন্মন-এর জন্য ছড়ার ছন্দে লেখা ছড়াটি তো বেশ পড়লাম। কিন্তু শাম্পান-এর মানে অষ্টাদশীর জন্য লেখাটা কীভাবে পড়ব? মনে মনে আউড়ালাম। একটুখানি সময় লাগল পয়ার ছন্দ বুঝতে! তারপর। শোনালাম মা-কে। এই অসামান্য কবিতাটির ছন্দবিভাগ দেরি করে বুঝেছি যে, সেই গল্পটা আবার বলতে গেছি বাবার কাছে! বাবা শুনে গম্ভীর গলায় বলে: ‘শুধু ছড়ার ছন্দই পড়তে জানো! অন্য ছন্দ জানো না ?’ এইরকম ধমকেই তো বেড়ে ওঠা। ফলে অসুবিধা নেই। কিন্তু সত্যি কথা না বলি কী করে! সব কিছু ছাপিয়ে আমার কানে ঝমঝম করে বাবার রচনার ছড়ার ছন্দই। মনে পড়ে যায়, বাবা কেমন আঙুল বা হাত নাচিয়ে, কখনো-বা পুরো শরীরেই ছন্দ এনে আমাদের সঙ্গে ছড়া-কবিতা বলত মনের আনন্দে। আঙুলের সেই তুড়ি এখনো দেখতে পাই ছড়া পড়তে গেলেই –

আকাশ জুড়ে এক্ষুণি এক ঈশ্বর

চমকে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে

… … …

মা বলবে ঠ্যাং দুটো কি কুচ্ছিত

একগঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি।

অথবা

সকাল থেকে কপাল ঠুকে যতই করুক প্রার্থনা

যে-কাজটাকে ধরবে ভাবে কোনোটাই সে পারত না

না-পারা তো নিজেই পারি

প্রার্থনা আর কী-দরকারি!

এ-যুক্তিতে তারপরে আর করত না সে আর্তনাদ।

কিংবা ।

চম্ চল্ চম্ চমৎকার

এখন একটু খেলে কী হয়।

এই ব্যাপারে কী মত কার?

উনিশশো বাহাত্তর-তিয়াত্তর সাল থেকে এই অর্ধ-মিল (ইংরেজিতে যাকে বলে half rhyme) নিয়ে লেখা বাবার ছড়াগুলির প্রকাশ শুরু হয়। বাবা বলে, এর আগেও আরও লিখেছে এমন ছড়া, প্রকাশ করেননি কেউ, কোথায় হারিয়ে গেছে সে-সব! নীরেনজেঠুর সম্পাদনায় আনন্দমেলা পত্রিকায় যদি-না প্রকাশিত হত এইসব ছড়া, বাবা ভাবে তাহলে ছড়া লেখা হতই না আর! আমার মনে আছে, প্রতি সংখ্যার লেখার জন্য নীরেনজেই তাগাদা দিতেন আর বাবা অবধারিত ভাবে দেরি করতো। বিরক্ত হয়ে একবার এক পত্রবাহকের হাতে চিরকুট পাঠালেন তিনি, ‘আনন্দমেলা-র লেখাটা গতকাল চাই’। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, অৰ্ধ-মিল শুধু চড়াতেও ছিলোনা বাবার, ছিল পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত ‘দিনগুলি রাতগুলি’ কিংবা ষাটের দশকে প্রকাশিত ‘নিহিত পাতালছায়া’ কবিতাতেও।

প্রাণধারণের দিনযাপনের গ্লানি? নাকি তারা হর্ষ

একটি গানের শিষের উপর

গোটা জীবনের ভরসা।

কবন্ধ মাঠ, গান খেয়ে গেছে বুলবুলি আর বর্গি

অগত্যা তুমি শ্রীযুধিষ্ঠির–

মহাপ্রস্থান স্বর্গে

‘পলাতকা’, দিনগুলি রাতগুলি

আমায় বেছে-বেছে বরণ করেছিল

বিশ্ববিধাতার একটি দুরাশা।

এখন দেখছি তা কিছুই পূর্ণ না

বয়স যদ্যপি মাত্র বিরাশি।

সফল কীর্তি তো আঙুলে গোনা যায়;

বসতিনির্মাণ, বংশরক্ষা;

তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে

সিঁদুরচিহ্নের মতন সখ্য।

‘অন্তিম’, নিহিত পাতালছায়া

‘ছন্দের শুকনো নিয় ‘ ভেঙে ফেলে ‘পদ্যছন্দের ঘর’ থেকে ‘গদ্যছন্দের পথে’ বার হওয়ার মাঝখানে যে ‘বারান্দা’-টুকুর কথা বাবা নিজেই বলেছিল, মনে হয় যেন অন্ত্যমিলের এই নতুন জাদুখেলায় বাঁধা ছড়া-কবিতা আমাকে তেমনই এক বারান্দাতেই এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, যখন ইচ্ছেয়’-র সঙ্গে মিলে যায় ‘দুচ্ছাই’, ‘ঈশ্বর’-এর সঙ্গে ‘দৃশ্যে’, ‘চমৎকার’-এর সঙ্গে মেলে ‘কী মত কার’।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ফারুক আযমের কবিতা

nandik2026-01-11T20:35:04+00:00January 11, 2026|

Obsessed by Mahbubul Islam

Mahbub Islam2025-11-14T16:55:18+00:00November 14, 2025|

ফটিকছড়ির মফিজ

Fattah Tanvir2025-11-10T17:45:19+00:00November 10, 2025|

জোড়া প্রেম

Yasin Dhawan2025-11-06T16:46:09+00:00November 6, 2025|

শারীরিক সম্পর্ক কোনো দুর্ঘটনা নয়

Sudipto Mahmud2025-11-05T19:33:30+00:00November 5, 2025|